第4回秋田活性化中学生選手権(主催:秋田魁新報社)が9月から10月にかけて県南、県央、県北の各地区大会に分かれて行われました。選手権は県内の中学生が地元企業を訪問して理念や業務内容を学び、その特色を生かした地域活性化プランを考えプレゼンテーションを行います。プラン立案を通して生徒たちに将来の職業や社会について意識を高め、理解を深めてもらうことを目的としています。また中学生が地域貢献に取り組む企業を知ることで地元への関心を高めてもらうことも目指しています。

当社は選手権の趣旨に賛同し秋田南高校中等部の生徒たちの地域活性化プラン作成をサポートしました。

秋田南高中等部による当社への企業訪問は8月5日に行われました。生徒たちははじめに当社向浜第1工場のホールで企業案内映像やスライドを見ながら秋田プライウッドの概要や合板が住宅のどの部分で使われているかなどについて学びました。オリジナルなべしきと30センチ四方の大きさの3枚の単板に実際にふれながら、厚さを比べたり、折り曲げたりして合板の構造等についての理解を深めていきました。

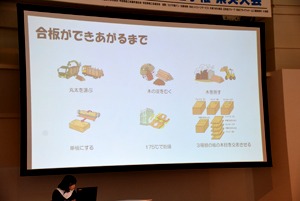

続いての工場見学では、大きな丸太が単板となり重ねて貼り合わせることで合板に仕上がる一連の工程の中で、迫力のある機械が稼働するスケールの大きさを目の当たりにして合板が作られている様子を実感していました。

4年前に新規事業として立ち上げた苗木事業。当社で育てた苗木がある育苗施設も訪れて『植える、育てる、収穫する、上手に使う。そしてまた植える』という森林資源の循環利用に大きな役割の一部を担う苗木生産の現場を学びました。

当日は猛暑となりましたが、製造工程ごとに行われた説明では話を聞きもらさないようにという4人全員の熱心な様子が現れていて、暑さにも負けずに活性化のヒントの糸口を探っている姿がありました。

工場見学終了後にホールへ戻り質疑応答が行われました。植林の実施状況や少花粉スギの生産、県内外への苗木の出荷状況や合板の需要と供給量などについて質問がありました。

今回の企業訪問を通して、伐採期を迎えている日本の森林の状況や、木を伐って活用することの重要性などについて理解を深めてもらうことで、地球環境の保護や地域社会への貢献に対する当社の取り組みを学んでもらうことができました。

秋田活性化中学生選手権の県央大会は10月14日にさきがけホール(秋田市)で開催され、秋田大付属中、土崎中、秋田南高中等部、城南中(以上秋田市)、男鹿南中(男鹿市)、本荘北中、東由利中(以上由利本荘市)、天王南中(潟上市)の8校が出場し、企業訪問での体験や学習をもとに企画立案、資料作成まで生徒たち自らが作成した成果を発表しました。

6校目の発表となった秋田南高中等部は、冒頭で秋田プライウッドでの合板製造工程や一日の合板生産量、国産材合板の需要拡大の取り組みなど当社の紹介を行いました。企業訪問での体験や学習をふまえたほか、当社のホームページで学習した様子が見受けられ、『林業県秋田』の特徴を十分に活かした三つの活性化プランをプレゼンしました。

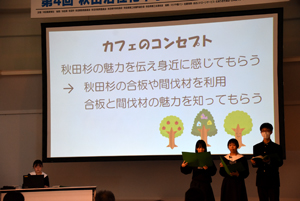

一つ目は建材や家具に当社の合板を使ったカフェを開設することにより秋田杉の魅力を伝え身近に感じてもらうことで、合板のすばらしさも知ってもらうことをコンセプトにした提案です。

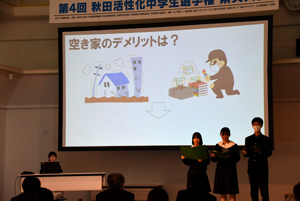

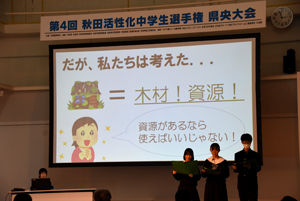

二つ目は空き家の活用で廃木材などを発電に活用するなど資源として活用するとともに、倒壊や放火など空き家によるリスクの軽減も図った提言。

三つ目は秋田県内の再造林率が3割にとどまっている現状を打破するため、クラウドファンディング(CF)でキャンプ場を整備しその収益を再造林の費用とするものです。SDGsへ貢献することをアピールしていけば、再造林の取り組みを活性化することが可能であるとまとめました。三つのプランを実行することが秋田県だけではなく、日本の活性化につながると結論付けてプレゼンを終えました。

審査員を務めた金田憲明取締役総務経理部長は「林業県秋田の特長を軸に、日本全体の環境問題にも踏み込んでプレゼンをしてくれて感動しました。」と発表を終えた生徒4人に対して感謝を表しながらプレゼンの講評を述べました。

秋田南高中等部の生徒たちは『杉王国秋田』を強く意識した上で、林業を盛り上げながら環境保護にも貢献できるとして秋田を活気づけたい、という思いが伝わる活性化プランを考えてくれました。視野を広く持ち、物事を深く掘り下げる機会となった今回の経験をもとに生徒たちが今後も地元秋田の事はもちろん、日本や世界にも意識を向けて勉学に励んでいくことを期待しています。

当社は地元企業として秋田の将来を担う児童、生徒たちに秋田で働くことの意義や魅力を体験できる工場見学やインターンシップ研修などの機会を設けて次代を担う若者の育成を支援しています。また国産材合板のさらなる活用を通して、森林資源を循環的に利用して持続可能な社会の形成、地域への貢献を果たしてまいります。